赤旗2025年4月12日付

(写真)質問する小池晃書記局長=10日、参院財金委 |

日本共産党の小池晃書記局長は10日の参院財政金融委員会で、「トランプ関税」によってNISA(ニーサ=少額投資非課税制度)利用者の不安が広がっていると指摘し、リスクを抑えた運用の検討を求めました。

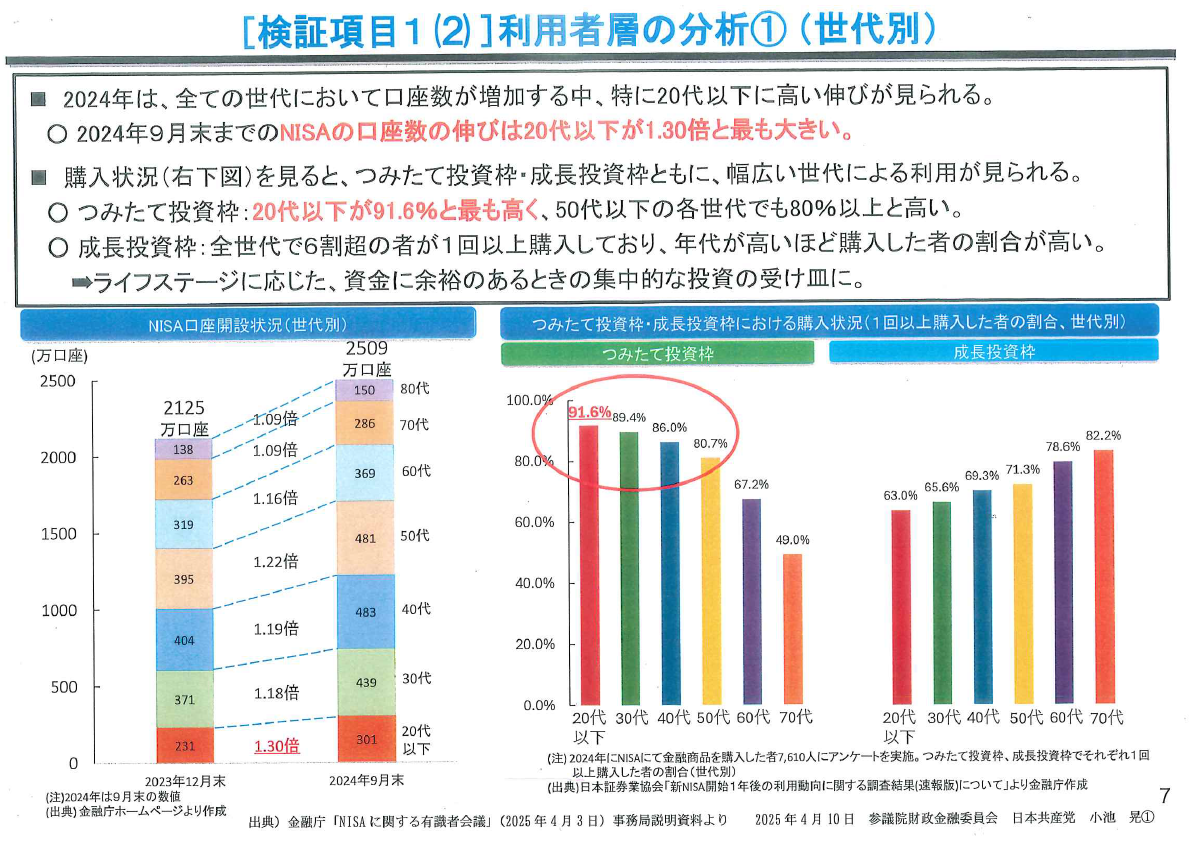

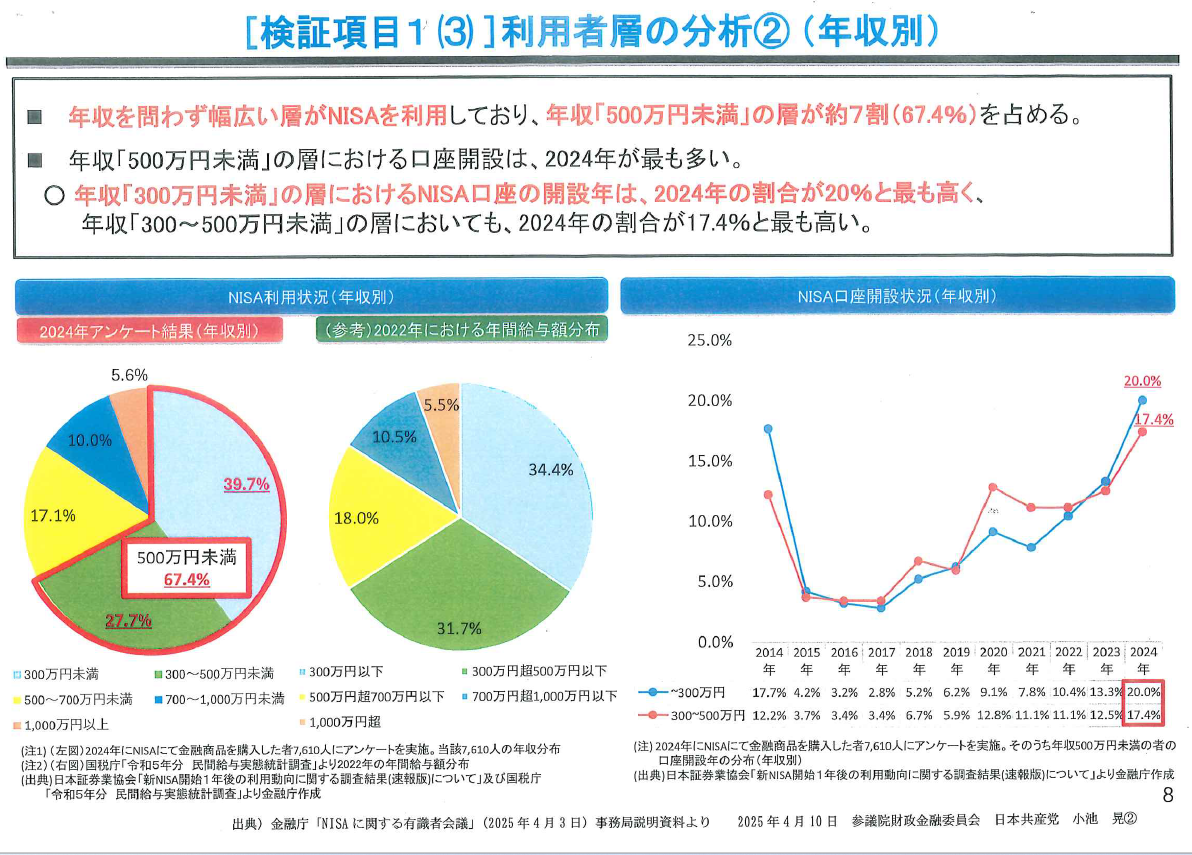

小池氏は、トランプ関税の発表翌日に開かれた金融庁の「NISAに関する有識者会議」は、トランプ関税の影響を議論していないと批判。金融庁の資料によると、NISAの口座数の伸びは20代が最も大きく、年収500万円未満が7割を占め、若い世代が相場下落に不安を抱いています。

小池氏は、日本がNISA導入のモデルとしたイギリスのISA(アイサ)には3種類あり、投資が中心ではないと指摘。金融庁の伊藤豊監督局長は、3種の割合は預金型が65%、投資型が19%、併用型が16%だと説明しました。

小池氏は「併用型を含めればISAの8割は預金だ」と強調。にもかかわらず日本の金融機関は英国民の4割が投資していると誤解を招きかねない説明をしていると批判しました。伊藤局長は、小池氏の以前からの指摘を当該機関に伝え、自主的な修正がなされたと述べました。

小池氏は「日本もリスク運用ばかりでなく、NISAに預金を加えたり、預金利子への非課税制度を復活させたりするなど対応が必要だ」と主張。加藤勝信財務相は「貯蓄から投資への流れを進めることが重要」だとして拒みました。

小池氏は、金融庁は「投資は余裕資金で行う」と教育しているが、若い世代の投資資金は「余裕資金」ではなく「生活資金」だと指摘。英国の方法に学ぶべきだと強調しました。