赤旗2025年4月9日付

(写真)質問する小池晃書記局長=8日、参院財金委 |

日本共産党の小池晃書記局長は8日の参院財政金融委員会で、2024年の診療報酬改定以後、病院など医療機関の経営状況が急速に悪化しているとし、社会保障費「自然増」抑制路線を中止し、医療・介護従事者の抜本的賃上げに取り組むよう政府に迫りました。

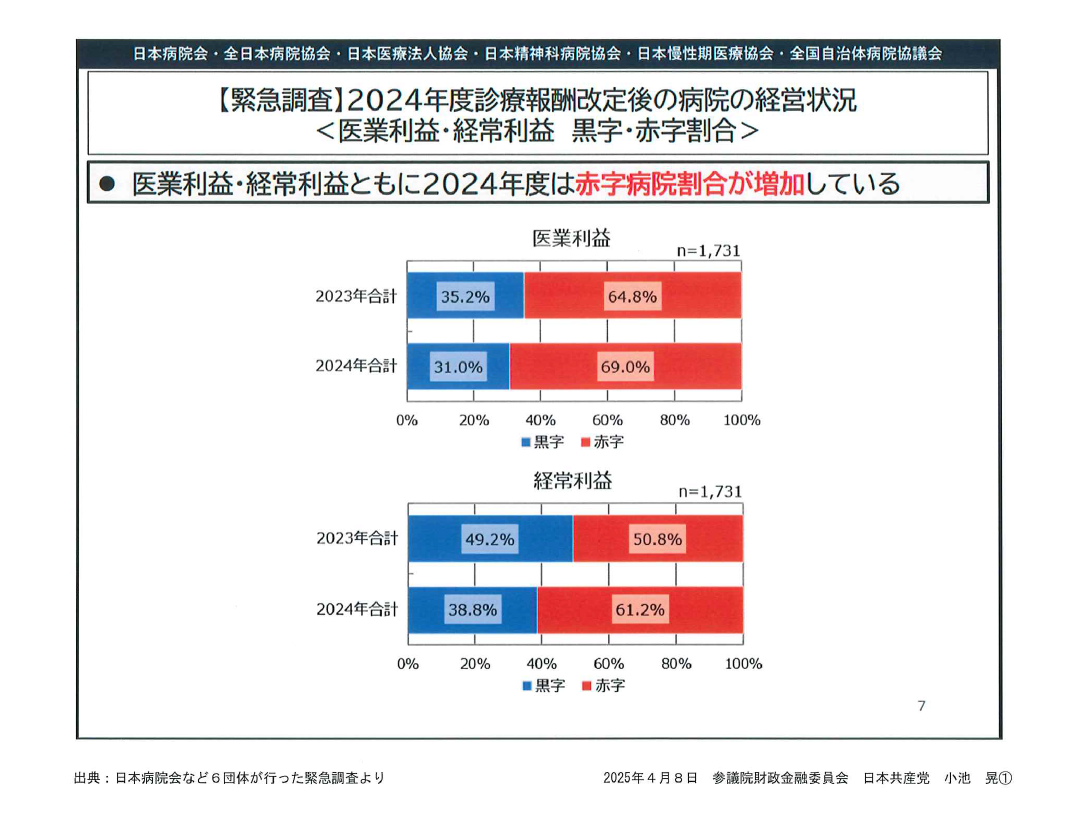

今年の春闘で医療、介護、福祉労働者の賃上げが昨年より低水準になっていると懸念を示した小池氏は、その背景として「昨年の診療報酬改定以後の病院をはじめとする医療機関の経営状況の急速な悪化だ」と指摘。日本病院会など6団体の緊急調査でも報酬改定以後に赤字病院が増えており、「非常に深刻な状況だ」として緊急調査を要求しました。厚生労働省の吉田真次政務官は、昨年の補正予算で緊急的な支援を行ったと述べるにとどめました。

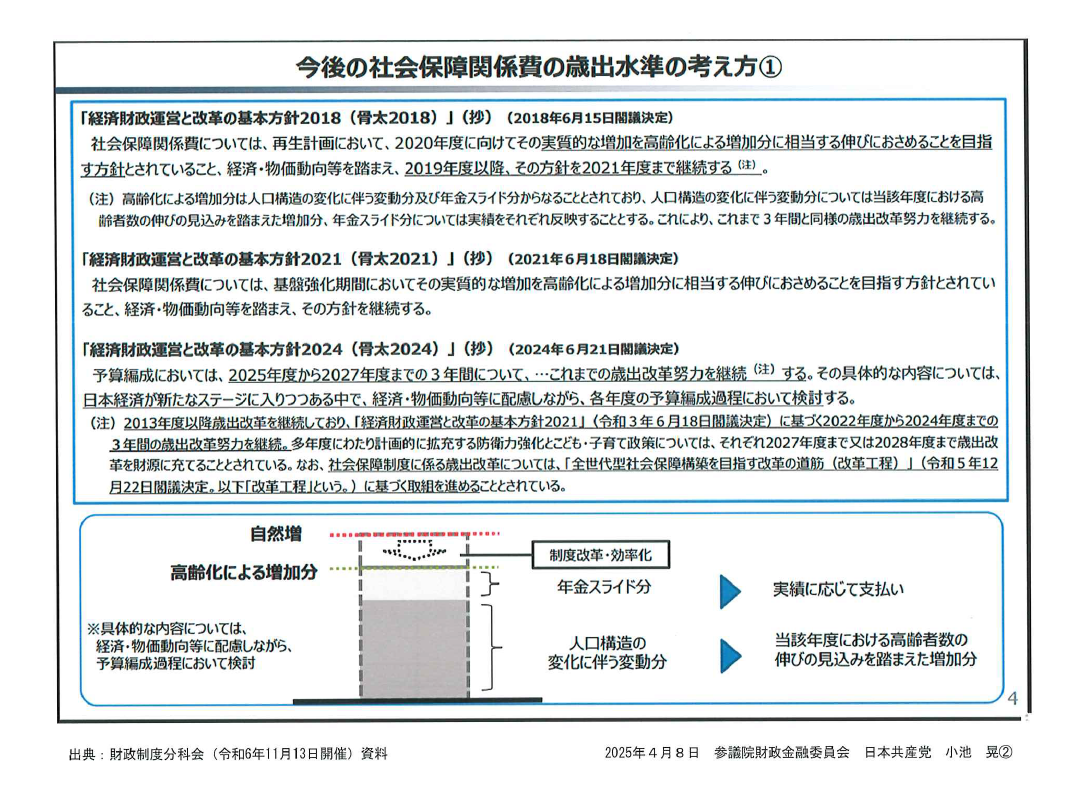

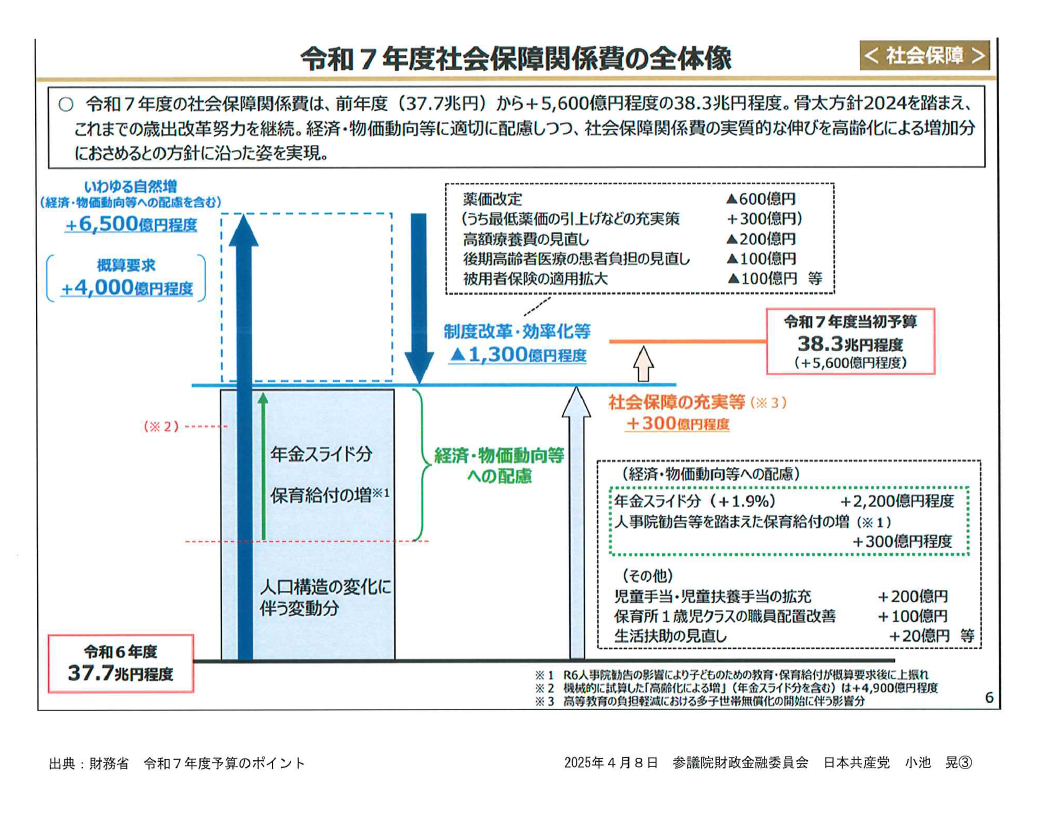

小池氏は「それで足りないから大変なのだ」と強調。財務省がこれまで社会保障関係費を「高齢化の伸びの範囲内に抑制する」との「目安」を示してきたとし、「物価が上がっているのに収入が抑えられているから、病院経営が危機にひんしている」と指摘し、目安の廃止を迫りました。加藤勝信財務相は「経済物価動向などへの配慮を含め適切な対応を図ってきた」と強弁しました。

小池氏は、全就業者の8人に1人に当たる医療福祉関係の就業者の賃金が上がらなければ、日本の経済も良くならないと主張。「社会保障の『自然増』抑制路線を中止し、処遇改善、待遇改善の手だてを取るべきだ」と指摘し、診療報酬の引き上げとともに、患者、利用者の負担につながらないよう公費を投入すべきだと主張すると、自民党席からも「その通りだ」と声が上がりました。