赤旗2025年3月25日付

(写真)質問する小池晃書記局長=24日、参院財金委 |

日本共産党の小池晃書記局長は24日の参院財政金融委員会で、所得税の課税最低限の引き上げを求めるとともに、退職金に対する増税方針の撤回を政府に迫りました。

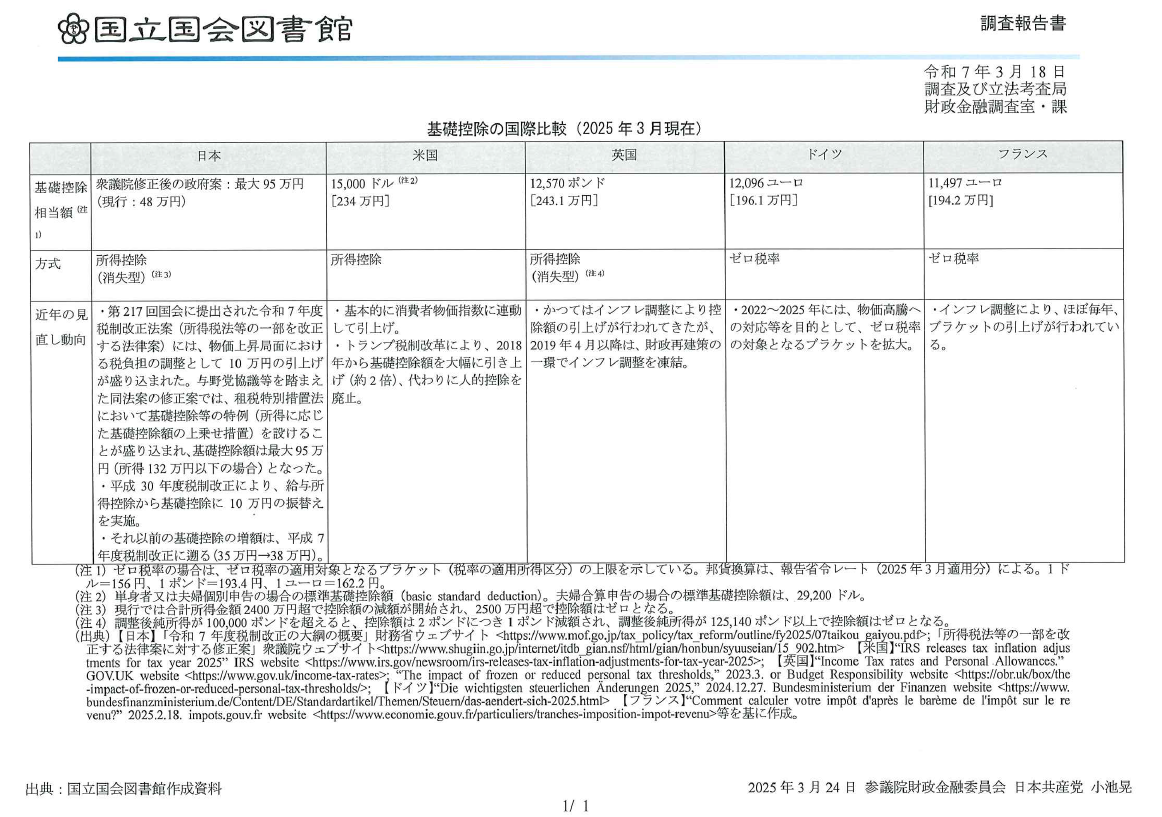

小池氏は、欧米の主要国の基礎控除が米国234万円、英国243・1万円、ドイツ196・1万円、フランス194・2万円と日本よりもはるかに高い水準だと指摘。単身の若者に必要な生計費は年収300万円程度だとの全労連の試算を示し、「最低生計費を保障するためには課税最低限を大幅に引き上げる必要がある」と主張しました。

小池氏は、課税最低限の考え方を巡り政府がかじを切ったのが、2000年の政府税調「中間答申」で、「国民の所得水準が上昇」したので、「生計費の観点のみでなく、公的サービスを賄うための費用を国民が広く分かち合う」べきだとしたが、「これは痛みを『分かち合う』ということだ。貧困と格差が広がってきたのだから、生計費非課税の原則で課税最低限を抜本的に引き上げるべきであり、何より消費税を減税すべきだ」と主張しました。

小池氏は、石破茂首相が退職金課税の見直しを主張し、勤続年数20年超で控除額が増える現行の退職金課税について1年当たりの控除額を一律とすることが検討されているとし、1年当たりの控除額を「一律40万円」にした場合、勤続40年で現行の控除額2200万円がいくらになるかと質問。財務省の青木孝徳主税局長は1600万円に減ると答えました。

小池氏は「大増税になる」と批判。「退職金や私的年金は、公的年金とあわせて退職後の老後の糧であり、長年働いてきた労苦にきちんと税制で報いるものでなければならない」と撤回を要求。加藤財務相は「ただちに結論を出すものではない」としながら、見直しを否定しませんでした。